Вероятное после недавних заявлений президента США Трампа перемирие в войне России против Украины принесет в российские регионы новые экономические и криминальные проблемы. Они придут туда вместе с участниками «специальной военной операции».

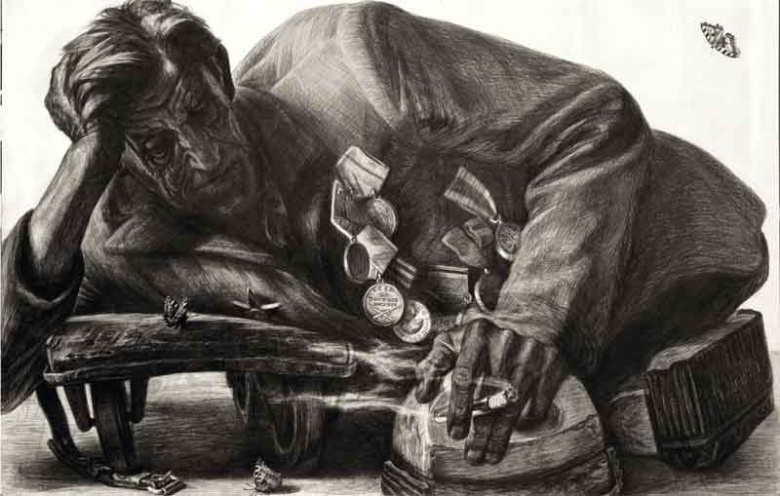

Уже сейчас возвращающиеся домой ветераны полномасштабного российского вторжения в Украину сразу же становятся едва ли не главными ньюсмейкерами в своих регионах. Кого-то – и самих ветеранов, и родственников убитых – ожидаемо обманывает государство, лишая льгот и выплат. Кто-то делает стремительную карьеру, становясь после коротких курсов учителями школ, депутатами и даже сенаторами. Значительная часть возвращается к своей привычной жизни – пропивают легкие деньги, попутно избивая родственников и совершая различные тяжкие преступления.

Ветеранская жизнь бурлит, и это – еще до массовой демобилизации. Что будет после того, как участники войны в Украине начнут возвращаться домой массово, можно примерно представить, изучив богатый опыт отношения к ветеранам Первой и Второй мировых войн в России. К несчастью, опыт этот огромный, хотя и однообразный – в нем нет никакого героизма и пиетета перед фронтовиками, зато есть воровство, очковтирательство, лишение пособий и пенсий и даже физическое истребление ветеранов отгремевших войн.

Война – дело молодых. И бедных

Жизнь ветеранов войн после этих самых войн – не самая популярная тема для исследований. Например, на тему адаптации Великой Отечественной войны в Сибири по возвращению с фронтов написано всего две диссертации – одна в 2003-м, другая в 2008 году. Потом, как известно, началось превращение той войны в общенациональный религиозный культ, и стало как-то не до «сомнительных» тем, где героизма мало, а коррупции и обмана – более, чем достаточно.

Тема эта для официальной историографии стыдная и понятно, почему. Потому что, прежде всего, придется признать, что какими бы эпитетами ни награждало государство свою очередную войну, называя ее «империалистической» или «отечественной», оно отправляет воевать туда почти исключительно бедную молодежь с окраин страны. Которую, видимо, в России никому и никогда не жаль.

Даже легендарные белые офицеры, известные каждому российскому зрителю по советским фильмам, были на самом деле в значительой своей части выходцами из крестьянства. Например, из сохранившихся в архивах Новосибирской области данных о белых офицерах в Сибирском крае известно, что треть из них была из крестьян, а 49% — из мещанства, то есть, по нынешним временам – из обычных офисных клерков. Аналогичный расклад дает и точечное исследование социального происхождения «белых» офицеров в Тарском уезде Омской области в 1920-е годы. Из 38 оставшихся там в то время офицеров 24 человека являлись бывшими крестьянами, еще 9 – мещанами. Разумеется, дореволюционный сибирский крестьянин – это совсем не то же самое, что забитый советский колхозник – крестьяне «при царизме» были и образованы, и состоятельны.

Солдаты и офицеры Великой Отечественной войны почти поголовно были бедной малообразованной молодежью с окраин страны. Причем, независимо от национальности — скажем, русских погибло 6,3 процента от довоенной численности, а бурят – 5,9 процентов. Историк Дмитрий Аюшев посчитал, что среди фронтовиков, вернувшихся в Бурятию с 1945 по 1947 годы, грамотными были лишь 37,8 процентов, имели только начальное образование – 24,5 процента. То есть практически две трети ветеранов могли в лучшем случае читать и писать.

Похожая статистическая картина и среди участников нынешнего российского вторжения в Украину. Похоронки оттуда приходят в основном в национальные республики и сельскую местность «обычных» регионов. А по данным удивительным образом просочившегося сквозь цензуру одного из недавних исследований, в сортировочном госпитале (правда, не указано, в каком именно) из 163 находящихся там «ветеранов СВО» высшее образование имели лишь 9 процентов мужчин. Треть имело только среднее образование, а еще 47% ограничились техникумом.

Никакого единого народного порыва – исключительно избирательная утилизация тех, кого нет ни в публичном пространстве, ни на улицах больших городов, ни в модных офисах университетов и ИТ-компаний. По (не) доброй отечественной традиции.

Родина тебя бросит, сынок. Всегда

Другое неприятное обстоятельство послевоенной жизни в России – она резко забывает о своих ветеранах сразу после окончания войны.

После Первой мировой войны, которая, согласно ленинскому плану, перешла в революцию и Гражданскую войну, о ветеранах – что красных, что белых или зеленых – в столице забыли сразу, отдав их на содержание органов власти по месту жительства. Государственный бюджет выделял лишь 25% на пенсии, а остальное – от оставшейся части пенсий до лечения – было любезно перепоручено местным чиновникам. Которые старались как могли. Например, проводили строгий переучет «ртов» – в результате, в Томской губернии за полгода, с ноября 1922 по июнь 1923 года, количество нуждающихся инвалидов войны удалось сократить с 2 тысяч до 663 человек. Вот что значит – правильная статистика.

Деньги на пенсии, больницы, лекарства собирали с организаций и населения (через добровольно-принудительные подписки, налоги на биржи, перечисления многочисленных членских взносов и так далее), но и этих денег хватало на более чем скромную жизнь. Например, инвалиды «империалистической» и Гражданской войн получали в Томске в 1925 году от 6 (третья группа инвалидности) до 12 рублей (первая группа инвалидности) – при средней зарплате в стране около 50 рублей в месяц.

В офицерах белых армий новая власть какое-то время нуждалась из-за резкого сокращения образованного населения в стране. Поэтому их поначалу не трогали. Более того, защищали от нападок из «центра». Сибкрайисполком несколько лет атаковал ЦК ВКП(б) письмами с просьбой разрешить белым офицерам работать в органах власти (а таковых в регионе было, ни много ни мало, 1,6 тысяч человек). И таки добился своего: в советских органах власти в Сибири работали не только белые офицеры, но и бывшие члены колчаковского правительства. Впрочем, в 1930-е выяснилось, что они всё это время планировали свергнуть советскую власть, и большинство из них было репрессировано.

«Лучше бы расстреляли меня сразу в 1920 году, сказали бы, что я не нужен новой власти, зачем было обманывать десять лет?» — писал в ходатайстве о помиловании бывший офицер Федор Вержбович.

Такое обращение с белыми офицерами можно было бы объяснить хотя бы классовой ненавистью. А вот как объяснить аналогичное отношение к ветеранам Второй мировой войны, – совершенно неясно.

В передовице газеты «Правда» от 10 мая 1945 года победа над Германией была объявлена «сталинской», организованной «непобедимой большевистской партией». Никто не вспоминал о дрожащем голосе тирана по радио в 1941-м и его обращение к народу «братья и сестры», напоминавшее мольбу.

После победы всё это легко забылось. На приеме в Кремле 25 июня 1945 года Сталин лицемерно посетовал, что воинов-победителей теперь считают «винтиками» великого государственного механизма» (наверное, разговаривал сам с собой).

На медалях «За победу над Германией» отчеканили сталинский профиль. Повесили эти медаль на грудь ветеранам и отправили их по домам, пожелав добра и удачи.

«Скоро последнюю корову заберут»

К этому пожеланию почти ничего не прилагалось. Нелишним будет напомнить, что статус «ветеран войны» в СССР был официально закреплен лишь в конце 1970-х годов, а до этого вообще какие бы то ни было льготы получали не ветераны, а инвалиды войны. Таковых (относительно всех фронтовиков, конечно) было немного. Например, в Алтайском крае – 112 тысяч, в Новосибирской области – 90 тысяч, в Томской – 20 тысяч, в Кемеровской – 65 тысяч и так далее. Это по официальным сведениям: сколько инвалидов было не посчитано, сколько было признано совершенно здоровыми, – и сегодня остается государственной тайной.

Однако все эти инвалиды были именно что инвалидами, безо всяких экивоков. 18 процентов из них не имели конечностей, еще у 24 процентов были несросшиеся переломы рук или ног, у 17 процентов – паралич. Людей, способных к реальной работе, среди них было не больше четверти.

Но это досадное обстоятельство не помешало советскому государству относиться к ним без особенного почтения. Согласно уже первому закону о мобилизации (июнь 1945 года), солдаты получали по 300 рублей за каждый год службы (это примерно одна среднемесячная зарплата в СССР того времени). Этих денег хватило бы на 10 килограммов говядины (30 рублей за килограмм), 37 килограмм муки (8 рублей за килограмм) или на одну пару валенок (200 рублей). Но и это еще не все – если инвалид находил работу, то его пенсия сокращалась на сумму получаемой зарплаты. Наконец, инвалидам третьей группы предписывалось найти работу в трехмесячный срок – иначе они лишались вообще всех выплат и льгот.

Впрочем, советская власть не была бы советской властью, если бы «всего лишь» недостаточно поддерживала своих граждан. Нет, она еще и многое у них забирала. С начала 1946 года семьям мобилизованных отменили все льготы по налогам, и более того – предписали вернуть всё неуплаченное за годы войны. Только в Алтайском крае местное Управление МГБ (а кто же еще!) только в июле 1946 года зарегистрировало 480 писем в органы власти, где матери и жены писали еще не демобилизованным солдатам:

«…Жизнь наша все хуже становится, забрали у нас корову за неуплату молокопоставки и взяли ее просто грабежом, не знаю, что нам делать, хотя бы ты, сынок, похлопотал, чтобы возвратили нам корову, ведь все же нет таких законов – уводить последнюю корову со двора» (село Кривое)

«…Милый сыночек, у меня большое горе. Те годы на меня не было налогов, – льгота была, а нынче за все годы преподнесли план 300 шт. яиц, 5 центнеров молока, мяса 80 килограммов, описали уже последнюю корову. Ты сходи с этим письмом к командиру и посоветуйся, как быть, что с нами делать, мы погибаем окончательно – помоги» (Михайловский район)

«…Живем плохо, нет ни обуви, ни одежды, а тут еще налоги измучили, отдала уже весь скот и еще надо платить 1500 руб., скоро последнюю корову заберут» (село Сорокино).

Трудоустройство и обучение в отчетах и в реальности

В официальных СМИ и в отчетах многочисленных социальных служб все было прекрасно. Реальность, конечно же, была другой.

Как и после Первой мировой войны, в сельской местности всю социальную помощь переложили на кооперативы и кассы взаимопомощи. В городах дела шли ненамного лучше: как правило, инвалидам выделяли только один из положенных видов поддержки. То есть, кто-то получал койку в общежитии, кто-то материалы для ремонта дома, кто-то ордер на одежду или обувь. На большее можно было особенно и не рассчитывать – даже примитивные деревянные протезы доставались единицам, поскольку, например, в Новосибирске протезный завод постоянно простаивал из-за отсутствия гвоздей, столярного клея, наждачки и пасты для полирования. По этому набору дефицитных компонентов, кстати, можно получить вполне достаточное представление о качестве протезов, которые предлагались фронтовикам.

Сколько было тех, кому даже такие протезы не достались, доподлинно не известно. Удивляться тут нечему – даже потери в Великой Отечественной войне до сих пор нормально не подсчитаны, а уж количество безруких и/или безногих инвалидов – и подавно. Ясно только, что по меньшей мере одно-два десятилетия после победы такие инвалиды – их называли «самовары» — были ярким и неудобным пятном в советских городах и селях. О жизни в одной засекреченной колонии для лишившихся конечностей инвалидов и о легендарном восстании «самоваров» рассказал на исходе советского времени Юрий Нагибин в рассказе «Терпение», вошедшем в его «Валаамскую трилогию»:

«В Советском Союзе убежища для калек засекречены тщательней, чем сталинские лагеря уничтожения. И никакие белые пароходы не отплывают из Ленинградского порта с веселыми туристами на ладожский остров, где у причала торчат пеньками «самовары» и снуют безногие на своих тележках или перебрасывая торс, подбитый кожей, с помощью деревянных «утюжков». Все это чепуха, ложь. Они схоронены в лесах, чащах, в тайных закутах, вроде старообрядческих скитов (о них ведают лишь секретные органы), и там они медленно вымирают, лишенные всякой связи с миром….» Юрий Нагибин. «Терпение»

Эти люди попали не только в трагические воспоминания о многочисленных «домах инвалидов» (по сути – концлагерях для «неправильных» ветеранов войны, самым известным из которых был Валаамский), но и в отчеты союзного Министерства внутренних дел.

Тогдашний министр внутренних дел СССР Сергей Круглов сообщал в докладной записке руководству страны, что за два с половиной года (с середины 1951 по конец 1953) милиционеры задержали 445 тысяч нищих, из которых 70% составляли инвалиды войны и труда. Эта цифра не означает, что в стране было больше 300 тысяч просящих милостыню инвалидов, поскольку многие из них (об этом особо отмечается в документе) задерживались по три-пять раз. Министр писал:

«Борьба с нищенством затрудняется также и тем, что некоторая часть нищенствующих инвалидов и престарелых отказывается от направления их в дома инвалидов, а устроенные нередко самовольно оставляют их и продолжают нищенствовать».

То есть через десять лет после победы случилось самое страшное – нуждающиеся ветераны стали профессиональными нищими, не желающими ничего менять.

Государство вызвалось помочь ветеранам с трудоустройством – по закону о демобилизации, в течение месяца участники войны должны были быть обеспечены работой по специальности. Но, во-первых, до четверти ветеранов не имело вообще никакой специальности – что фронтовой, что гражданской. А во-вторых, на хороших должностях никто их особенно и не ждал – все места были заняты тыловиками, сделавшими карьеру за годы войны.

Конечно, в газетах и других материалах советской пропаганды ветераны войны массово становились председателями колхозов или директорами школ (и таких действительно были сотни в каждом регионе). Но большая часть могла рассчитывать лишь на самую простую работу. Которую, впрочем, еще надо было найти.

Исследователи послевоенной адаптации ветеранов называют показатели трудоустройства в 90% в 1950 году «завышенными и приукрашенными». В общем, такими они наверняка и были. Например, в 1947 году электровакуумный завод в Заельцовском районе Новосибирска отчитался о трудоустройстве 385 инвалидов первой и второй групп (у которых, напомним, конечности либо отсутствовали, либо не функционировали).

Куда реалистичнее выглядят гораздо более скромные цифры: 50% трудоустроенных в Иркутской области, 73% в Кемерове и так далее.

Формально ветеранам было положено переобучение. Например, как и сегодня, фронтовики имели право поступать без экзаменов в вузы и техникумы. Да только какие вузы и техникумы для тех двух третей неграмотных или имеющих начальное образование? Можно было обучиться на рабочую специальность. Но даже по имеющимся учебным планам этого обучения видно, что обучение было (как и сегодня) плохо замаскированной фикцией. Так, учебный план обучения по швейному делу включал 120 часов политподготовки, 132 часа математики и только 42 часа «машиноведения» – собственно, того самого швейного дела.

Кстати, очковтирательство в деле обучения – давняя российская традиция. После Гражданской войны в Томске тоже планировали массово переобучить инвалидов всех прошедших войн в специальном инвалидском техникуме на 1000 мест. Однако что-то пошло не так, и техникум в Томске так и не открыли – взамен инвалидам с пенсией от 6 до 12 рублей было предложено «отправиться на обучение в Москву или Ленинград».

Советская власть в деле адаптации фронтовиков Второй мировой войны в первые послевоенные годы даже пошла в ва-банк и разрешила им предпринимательскую деятельность – в виде кооперативов и артелей. Впрочем, и этот проект потерпел фиаско. В 1947 году специальная комиссия Новосибирской области выяснила, что инвалидской артели «Анри Барбюс» значилось только 2,7% инвалидов, в артели имени Клима Ворошилова – 5,6% инвалидов. Лидеров по привлечению инвалидов в артели был кооператив «Красный металлист» – однако и здесь удалось дотянуть их долю только до 38%.

«Не смог устроиться на работу, запил, подрался и попал в тюрьму»

И это мы говорили только о той работе, которая делалась плохо. Была и такая, которая не делалась вовсе. Это, прежде всего, психологическая помощь фронтовикам, которая в Советском Союзе отсутствовала как явление.

Так же, как и сегодня. Хотя и известно, что, скажем, до 20 процентов всех обращений в Алтайскую краевую психиатрическую больницу сегодня связано со «специальной военной операцией», а значительное количество «ветеранов СВО» возвращается оттуда с посттравматическим расстройством, медицинская помощь в этом направлении самими же врачами оценивается как формальная и недостаточная.

И это тоже (не)добрая отечественная традиция. В 1928 году в Томске наконец открылся специальный госпиталь для инвалидов войн. Через полгода он вынужден был приостановить свою деятельность по нескольким причинам. Прежде всего, треть его постояльцев пришлось из госпиталя выгнать за пьянство, воровство и драки. Часть инвалидов покинула госпиталь добровольно, «показав себя как гастролеры». Кроме того, постояльцы продавали ради водки имущество госпиталя, а также даже собственную одежду, требуя у администрации казенные вещи взамен.

То же самое случилось и с фронтовиками Второй мировой. Начиналось все еще по дороге домой. Так, 6 декабря 1945 года санитарный поезд с ранеными и больными солдатами, следовавший из Германии в Новосибирск, остановился на станции Кропачево (ныне – Челябинская область). Как потом свидетельствовали очевидцы, во время стоянки инвалиды покинули поезд, вломились в ближайший магазин, вышвырнули продавцов на улицу и забрали 20 литров водки и 7 тысяч рублей. После чего беспрепятственно вернулись в свои вагоны и уехали.

А по прибытии домой – продолжалось в том же духе. Вот характерные воспоминания майора в отставке Ойдопа Забанова, после войны работавшего в милиции Бурятии:

«Приходилось по работе общаться с людьми, которые имели ордена, медали, и попали в тюрьму, обидно было за них, там, на войне они сражались за Родину, а здесь, в мирной жизни, не смогли. Вот (…) не смог устроиться на работу, запил, подрался и попал в тюрьму».

Как и сегодня, во всех регионах страны в 1945–1947 годах наблюдался резкий (иногда – кратный) рост уголовных дел о незаконном хранении оружия, количество убийств, грабежей, разбоев и изнасилований. Бес войны, возвращаясь с фронта, не спешит сбавлять обороты. Особенно, если оставить его без надзора.

История никогда не повторяется буквально – в таких же формах, как 50 или 100 лет назад. Но в общем виде – повторяется всегда.

Ветеранов и Первой и Второй мировых войн в России поспешили забыть и лишить всех льгот и привилегий уже через несколько лет после того, как отгремели последние залпы. О существовании «ветеранов ВОВ» вспомнили только в брежневские времена, когда старики с медалями понадобились родине в качестве декоративных персонажей нового религиозно-государственного культа.

Никаких сомнений, что с нынешними ветеранами произойдет то же самое, как только война в Украине завершится. Отмененные уголовные дела и кредиты неожиданно возродятся из бюрократического пепла, депутатов и сенаторов тихо отправят в отставку, льготы и пенсии сравняют с общероссийскими или вовсе ликвидируют. Регионам достанутся искалеченные физически и психологически люди, а также растущая статистика уголовных дел.